※ 이 글은 전시 감상 및 문화유산 기록을 목적으로 작성되었습니다.

사용된 사진은 현장에서 직접 촬영한 이미지이며,

필요한 경우 관련 기관, 단체 또는 공개된 자료를 참고하거나 일부 포함할 수 있습니다.

이 경우, 출처를 반드시 포함하겠습니다.

1. 도입부

팔상도는 석가모니의 생애를 담은 8폭으로 구성된 불화로, 석가모니와 관련된 전각에 봉안되어 있다.

내용은 크게 아래 8가지 장면으로 구성된다.

1. 도솔래의(兜率來儀) — 도솔천에서 내려오는 이야기

2. 비람강생(毘藍降生) — 룸비니 동산에 내려와 탄생하는 이야기

3. 사문유관(四門遊觀) — 사문에 나가 세상을 관찰하고 출가를 결심하는 이야기

4. 유성출가(踰城出家) — 출가하는 이야기

5. 설산수도(雪山修道) — 설산에서 고행과 수행에 임하는 태자의 모습

6. 수하항마(樹下降魔) — 보리수 아래에서 마귀와 항쟁하고 항복을 받는 장면

7. 녹원전법(鹿苑轉法) — 녹야원에서 처음 제자들에게 설법하고 포교하는 이야기

8. 쌍림열반(雙林涅槃) — 열반의 장면

이처럼 탄생부터 열반까지 석가모니의 일생 전반을 다루고 있는 것이 특징이다.

분량조절 실패로 내용이 방대해져 두 편 혹은 세 편으로 나누어 소개하고자 한다.

도상의 기원이 되는 판본은 1447년 석보상절, 1459년 월인석보, 1673년 석씨원류응화사적에 삽입된 판화들이다.

월인석보는 초간본과 번각본이 존재하는데,

초간본은 쌍림열반성을 제외한 7상이, 번각본에는 8상이 다 수록되어 있다.

각 화면 오른쪽 상단에 화제가 있으며, 도상의 내용을 설명하는 화기는 따로 없다.

석씨원류응화사적은 17c 초 중국에서 유입된 판본으로 일반대중의 이해를 돕기 위해 제작되었다.

선암사판과 불암사판이 있는데 전자는 상단에 그림, 하단에 해설이 있고

후자는 한 면에 그림, 다른 면에 해설이 적혀 있다.

기록상 팔상도는 국내 42점, 국외 8점으로 완폭, 완질본 등 온전하게 전하는 작품은 20점이다.

시기적으로 1기부터 4기까지 나눌 수 있는데,

1기는 17c 후반, 판본의 도상을 적극적으로 수용하는 시기로 용문사 팔상도가 대표적이다.

2기는 18c 초, 전라도와 경상도 일대에서 화사 간 교류를 통해 하나의 양식이 형성되고, 조선에 맞게 도상이 변화하는 시기로 쌍계사, 송광사 팔상도가 있다.

3기는 18c 후반, 진경산수화 등 당대 화풍이 반영되고 가장 한국적인 색채가 짙은 시기로 통도사, 선암사 팔상도가 있다 .

마지막 4기는 19~20c, 도식화되고 다양한 형식이 유행하는 시기다.

2. 도솔래의상

5매의 비단을 이어 붙여 제작되었으며, 크기는 123.8cm*117cm이다.

구담귀성과 마야탁몽 두 가지 장면이 화면에 구성되어 있다.

① 구담귀성

화면 상단 왼쪽에서 시작하는데, 고타마 집안의 내력을 그린 장면이다.

마야탁몽은 마야부인의 꿈과 관련된 내용을 담고 있으며,

화면 상단 오른쪽과 하단 전체로 승상입태, 정반성왕, 마야탁몽 순서로 전개된다.

② 승상입태

여섯 개의 상아를 가진 흰 코끼리를 탄 호명보살이 내려오는 장면으로,

호명보살은 황색 구름 중앙에 자리잡고 있고, 호분으로 엷게 채색한 원 안에 배치되었다.

주변에는 천인과 주악천녀가 섬세하고 생동감 넘치는 표정으로 묘사되어 장면에 활기를 준다.

화면 상단 왼쪽에 금단천자가 호명보살을 향해 합장하고 있는데,

이 도상은 송광사에서 처음 등장하는 장면이다.

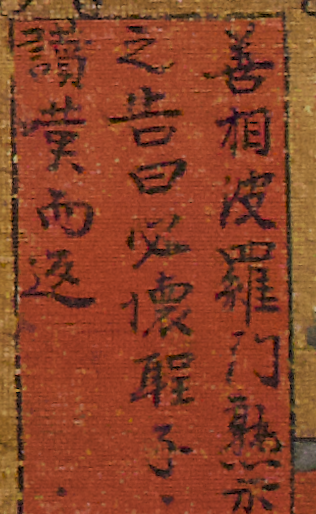

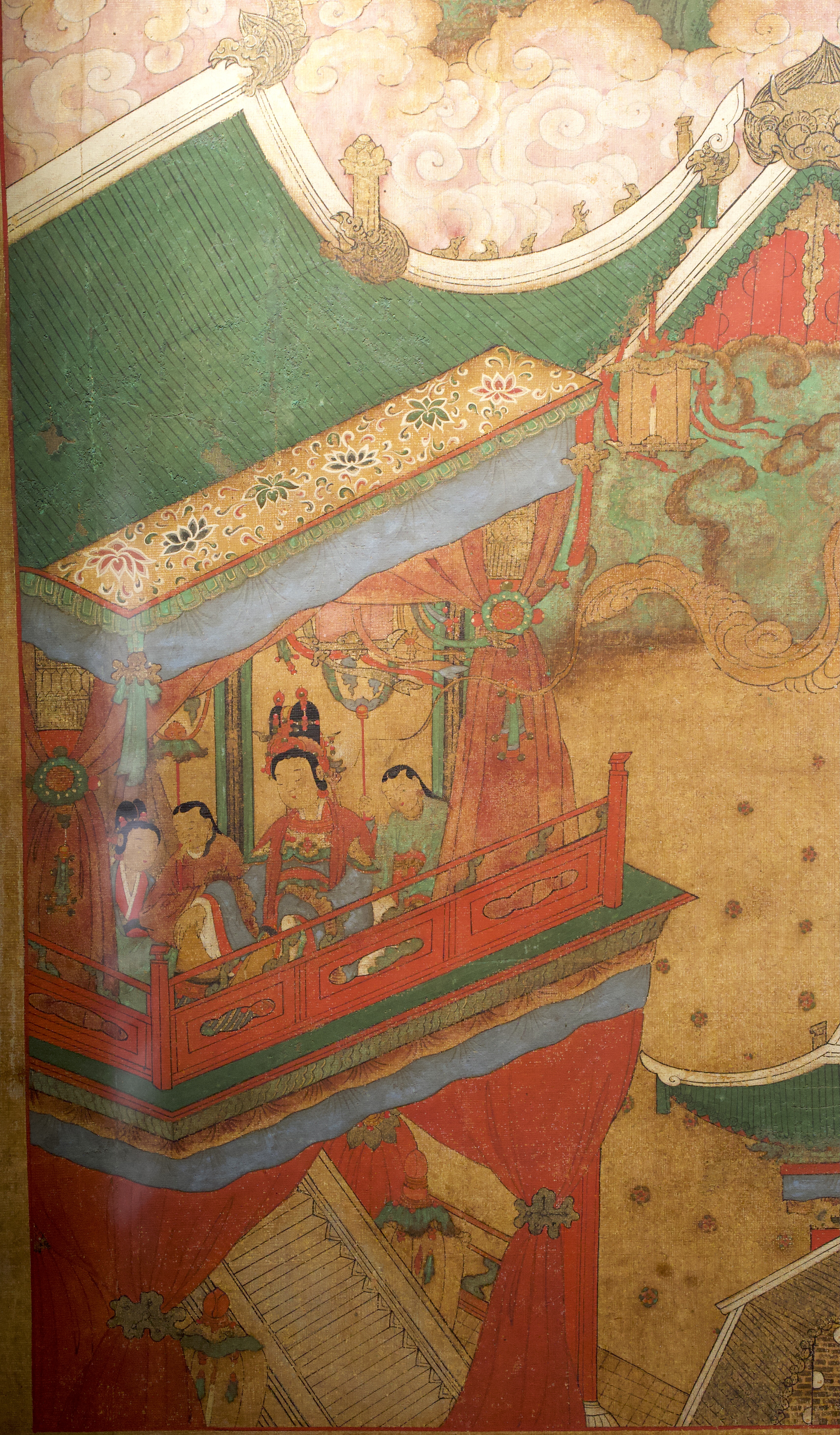

③ 정반성왕

마야부인이 꿈 내용을 정반왕에게 전하고,

왕이 바라문을 불러 해몽을 듣는 장면이다.

상단에 훼손된 부분은 3명의 천녀가 공양을 바치기 위해 내려오는 장면이 묘사되어 있었다.

전각 내부는 정반왕과 마야부인이 의자에 앉아 바라문을 바라보고 있으며,

바라문은 무릎을 꿇고 해몽하고 있다.

④ 마야탁몽

전각에 기대어 고요하고 평화롭게 자는 마야부인이 그려져 있다.

이러한 형태는 조선 고유의 특징 중 하나다.

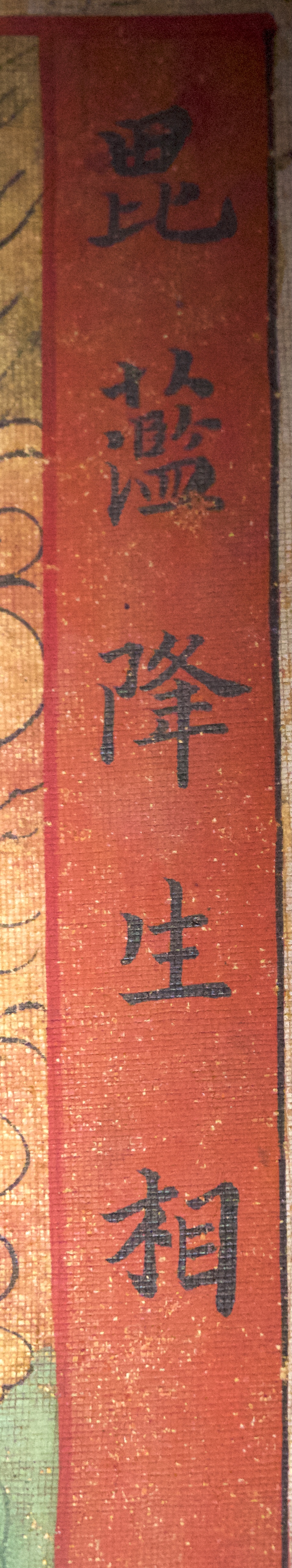

3. 비람강생상

122.3cm*116.1cm 크기로 태자가 탄생한 직후의 모습을 담고 있다.

화면에는 수하탄생, 중원환성, 선인점상이 등장하는데

화면 중앙을 기준으로 오른쪽 절반은 수하탄생

왼쪽 하단이 종원환성, 상단이 선인점상이다.

수하탄생은 다시 수하탄생, 주행칠보, 구룡관옥으로 나뉜다.

① 수하탄생

무우수 위 구름 속에 4명의 권속이 태자에게 공양을 올리기 위해 공양물을 가지고 내려오는 모습이다.

② 주행칠보

화면 중앙에 배치되어 있다.

왼손은 하늘, 오른손은 땅을 가리키는 태자를 중심으로,

뒤로는 배 모양의 주형 거신광이 있다 .

머리에서 나온 빛을 따라가면 연화대좌가 내려오고 있다.

대좌 위는 사천왕이 올린 하늘의 옷이 있고, 양옆으로 사천왕이 2위씩 무릎 꿇고 합장하고 있다.

오른쪽에 있는 마야부인은 무릎 꿇고 합장하고 있으며,

상단에서 비천과 천의가 내려오고 있다.

③ 구룡관옥

태자가 대좌 위 그릇 속에 결가부좌하고 있고, 그 위로 아홉 마리 용이 물을 뿜어 태자를 씻기고 있다.

양옆으로는 제석 범천 천인이 합장한 채 시립하고 있으며,

대좌 앞에 시녀들이 있고, 오른쪽 시녀 옆에는 2개의 우물이 있다.

④ 중원환성

태자를 태운 가마 주변으로 다양한 지물과 동작을 취하는 19명의 동자가 배치되어 있으며,

가마 아래로 백성들이 마주 보고있다.

⑤ 선인점상

전각 내부에 앉아 있는 정반왕의 옆으로 신하가 있다.

오른쪽 신하는 보좌 위에 앉아 있는 태자를 머리 위에 이고 있고,

아시타 선인이 무릎을 꿇고 정반왕에게 성불할 것이라는 예언을 전하고 있다.

4. 사문유관상

123.9cm*116.0cm 크기의 화면에 노봉노인, 도견병와, 노도사시, 득우사문 네 가지 사건을 다루고 있다.

다른 상과비교해 보면 구름, 암석, 쌍송 등을 활용해 공간을 명확하게 구분하고 있다.

비람강생상과 동일한 화사가 작업하여 유사한 표현법이 여러 곳에서 확인되며,

동일한 요소가 반복되는 만큼 장면마다 수레 구성에 변화를 주고있다.

① 노봉노인

화면 상단 오른쪽에 있으며, 태자가 동문으로 나가 노인을 만난 장면을 담고있다.

수레를 탄 태자를 중심으로 신하, 동지, 문인이 동행하고 성벽 위에는 6명의 부녀가 태자를 바라보고 있다.

② 도견병와

수레를 타고 남문을 유관하던 중 병자를 만난 장면이다.

태자는 근심 어린 눈빛으로 병자를 보고 있고 주위로 신하, 동자, 무인을 포함해 모두 22명이 행렬을 이루며

시선 대부분 병자에게 향하고 있다.

병자는 상의는 벗은 채 고통스러운 모습으로 누워있고, 그 옆으로 소매를 걷어 올린 채 간호하고 있는 동자와 약을 달이는 남자가 있다.

③ 노도사시

서문을 통과하는 태자가 죽은 사람을 바라 보고 있다.

앞에는 하얀 천을 덮은 시신을 메고 가는 상여꾼과 상제가 있다.

④ 득우사문

북문에서 출가를 결심하는 장면으로 태자가 수레에서 내려와 사문을 만나는 모습이 묘사되어 있다.

삭발한 수행자 모습을 한 사문은 태자와 대화를 나누고 있으며,

사문 머리 위로 대화를 마친 뒤 사문이 하늘로 올라가는 모습이 그려져 있다.

최상단에 태자를 보기 위해 구름을 타고 내려오는 마야부인과 보개를 든 시녀가 그려져 있다.

5. 유성출가상

크기 123.6cm*117.4cm, 태자가 출가하는 모습을 담고 있다.

화면 네 모서리에 전각과 성벽을 배치하여 이야기가 진행되고,

초계출가 야반유성 차익환궁 세 장면으로 구성된다.

① 초계출가

출가를 청하는 장면으로 가장 많은 공간을 차지하고 있다.

문지기를 비롯해 인간계의 인물들이 잠들어 있을 때,

천상계의 천인들이 속전속결로 태자의 출가를 돕고 있다.

하단 왼쪽 전각에 아쇼다라비가 의자에 자고 있으며, 빈 의자는 태자의 자리임을 방기를 통해서 확인할 수 있다.

성문을 지키는 병사가 잠들어 있는 도상은 송광사에서 처음 등장한다.

하단 중앙에는 태자가 합장하고 있고, 앞으로는 차익과 백마가 무릎 꿇고 있다.

주위로 사천왕 제석 천인들이 태자의 출가를 돕고있다.

태자 머리에서 나온 구름은 화면 상단으로 올라가는데 야반유성과 연결된다.

상단 전각 아래 구름을 타고 공양을 위해 내려오는 천인의 모습이 있다.

② 야반유성

출가를 위해 말을 타고 성을 넘는 장면으로,

백마를 탄 태자 뒤로 말을 타지 않은 차익이 있다.

사천왕은 각자 말발굽을 받치고 있다.

말 앞에는 제석과 범천, 2명의 천인이 있고 위로는 2명의 야차와 4명의 천인이 서로 대화를 하고 있다.

③ 차익환궁

마부 차익이 궁으로 돌아와 출가를 알리는 장면으로,

차익이 태자의 의관을 올리고 그것을 받는 신하가 있다.

맨 앞의 정반왕, 아쇼다라비는 슬픈 표정으로 보고 있다.

설산수도상부터 쌍림열반상은 다음 주 글에 재정리해서 올리겠다.

항상 부족한 글 읽어 주셔서 감사합니다.

1. 틀린 부분 피드백 부탁드립니다.

2. 추가 부분 있으면 알려주세요.

3. 본 글은 수익 창출을 하지 않습니다.

- 유지원. "순천 송광사의 영산전 불화 연구." 국내석사학위논문 이화여자대학교 대학원, 2024. 서울.

- 양삼분(선효스님). "조선시대 팔상도의 도상(圖像)과 방기(傍記) 분석." 국내박사학위논문 중앙승가대학교 대학원, 2024. 경기도.

- 박수연. "朝鮮後期 八相圖의 特徵." 『불교미술사학』 4.- (2006): 222-253.

- 최순우. "韓國의 佛敎會畵: 松廣寺." 서울: 國立博物館, 1970.

'문화유산' 카테고리의 다른 글

| [작품소개] 흉배 (6) | 2025.06.29 |

|---|---|

| [불교중앙박물관] 송광사 팔상도2 (4) | 2025.06.15 |

| [불교중앙박물관] 송광사 영산회상도 (1) | 2025.06.01 |

| [작품소개] 괘불 (2) | 2025.05.26 |

| [작품소개] 십장생도 (1) | 2025.05.09 |