※ 이 글은 전시 감상 및 문화유산 기록을 목적으로 작성되었습니다.

사용된 사진은 현장에서 직접 촬영한 이미지이며,

필요한 경우 관련 기관, 단체 또는 공개된 자료를 참고하거나 일부 포함할 수 있습니다.

이 경우, 출처를 반드시 포함하겠습니다.

1. 도입부

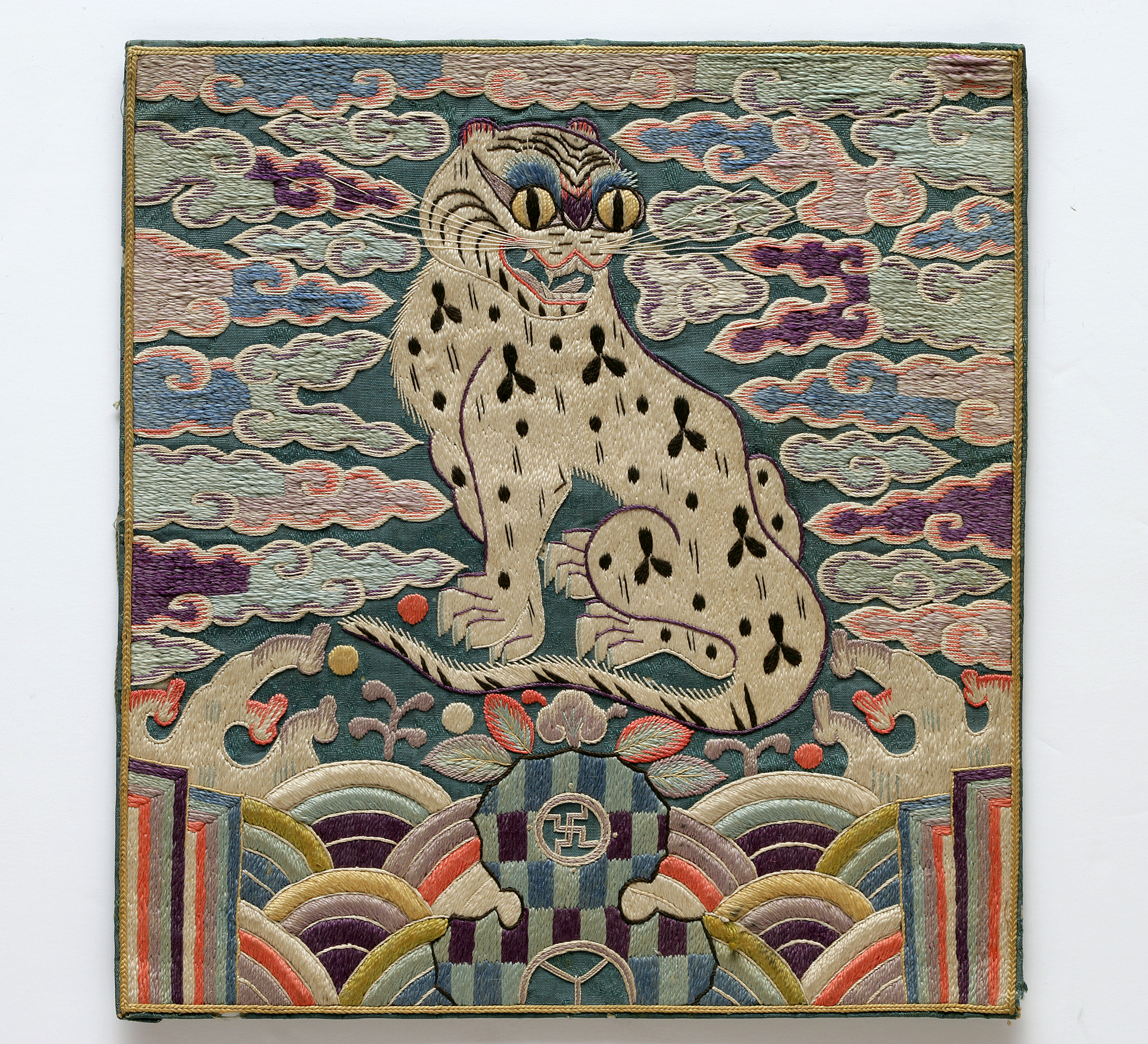

흉배는 동아시아 문화권의 특징인 관복 위에 부착된 장식으로,

정사각형 화면 안에 당대 최고의 디자인 기술이 집약되어 있다.

초기에는 단순한 장식품 용도로 사용되었지만,

차츰 착용자의 계급과 권위를 상징하는 공식적인 표식의 역할을 하게 된다.

2. 중국

그렇다면 이러한 권위를 상징하는 흉배는 언제, 어디에서 시작된 것일까?

기록에 따르면 명나라 홍무제 26년(1393년)에 공식적으로 제정된 것으로 나타난다.

다만, 명대 흉배 제도는 시기별 기록별로 약간의 차이를 보인다.

명 초의 흉배는 실물보다는 초상화 속에서 주로 확인된다.

이 시기의 대표적 특징은 길쭉한 오색구름 무늬로 가득 찬 배경 중앙에 한 쌍의 새가 날고 있는 도안이다.

중기로 접어들면 도상이 점차 복잡해진다.

화면 하단에는 물결무늬·삼산·괴석이 등장하고, 중앙에는 만개한 모란문이 자리 잡는다.

상·하단에는 가로로 연결된 구름이 화면 전체를 채우는 것도 특징이다.

17c 말기에 들어서면 전체적인 구성이 다시 변화한다.

괴석 위에 앉아 있는 한 마리 새가 등장하고, 구름의 끝이 뾰족해지며, 모란문이 사라지는 등 전반적으로 구성이 달라진다.

청대는 명의 제도를 계승하면서도 일부 변화가 나타난다.

황제가 즉위할 때마다 새로운 양식이 유행했지만, 이전 양식도 계속 사용된다.

기본 도상은 명 말기의 구성인 괴석 위에 새가 앉아 있는 형태를 그대로 차용한다.

순치제, 강희제, 옹정제 시기를 거치면서 도상은 점차 정형화된다.

주문양은 괴석 위에 배치되고, 위로는 구름문 아래는 물결·삼산·보문이 배치된다.

특히 순치제 9년(1652) 법령 제정 이후 우측 상단에 해가 등장하는데,

초기에는 문관 흉배에서만 나타났으나, 강희제 시기를 지나면서 모든 관복에 적용되었다.

한편, 청은 만주족 복식의 영향을 받아 중앙부가 트여 있고, 명과 달리 테두리가 없다.

강희제 시기는 바탕을 금사로 화려하게 수놓은 흉배가 유행한다.

초기에는 문양의 형태를 따라 놓았지만, 후기가 되면 징금수 방식이 사용되었다.

구름 문양도 초기에는 여의사합형의 만자형이었으나, 후기가 되면 여의형 구름의 아래로 꼬리가 하나 나오는 형태가 된다.

말년에는 테두리 일부에만 금사 징금수를 넣어 표현했다.

또 원형 도안의 흉배가 등장하는데 학이 흉배 중심에 날개를 이용해 원형을 이루는 형태다.

19c는 청의 쇠퇴기로 건륭제 시기에 등장한 복잡한 도상은 모두 사라지고 단순화된다.

구름 문양은 상단 테두리에 배치되고, 하단의 물결 사이에 다양한 보문이 나타난다.

씨앗수 기술을 이용해 모든 문양을 수놓았고, 박쥐는 홍색과 청색으로 표현된다.

함풍제 시기에는 하단에 입수문이 다시 등장한다.

급경사의 사선 모양 형태로, 색상은 청색 계열 혹은 금은사를 반복시켜 화려하게 표현했다.

구름은 여의두문으로 테두리에 뇌문, 박지, 당초+연화, 팔보+당초 등 다양한 형태가 등장한다.

이 외에 덮거나 붙이는 방식으로 주문양만 아플리케 방식으로 처리한 형태도 보인다.

1860년 강희제 시기에 사용되었던 원형 흉배가 다시 등장하고,

동치제 연간 서구 문물 유입의 영향으로 보라색이 사용되었다.

19c 말 모든 문양이 사라지고 화면에는 청색 구름과 해, 날고 있는 새로 구성되었고 구름 사이에 보문, 박쥐가 나타난다.

테두리는 박쥐와 수를 번갈아 배치 한 형태가 가장 많다.

3. 조선

조선의 흉배는 국가 체제 정비와 함께 이른 시기부터 논의되었으며, 단종 2년(1454)에 공식적으로 도입되었다.

기록에 의하면 조선은 명의 제도를 근간으로 하되, 중국의 품계보다 두 단계 낮추는 이등체강원칙이 적용했다.

초기 제도를 살펴보면

문관은 1품 공작·2품 운안·3품 백학, 무관은 1품과 2품이 호표·3품은 웅표

대군은 기린, 도통사는 사자, 제군은 백택, 대사헌은 해치를 사용했다고 한다.

하지만 실제 유물, 초상화에선 규정이 일관되게 지켜지지 않은 사례가 자주 보인다.

예를 들어 자신의 품계보다 높은 도안을 사용하거나, 원칙적으로는 사용할 수 없는 노사 등 1품과 2품의 흉배가 보이는 것이다.

연산군 11년(1505)에는 흉배를 9품까지 확대하고,

조선의 독자적인 문양인 저·록·아·안 등으로 세분화하여 품계를 구별하려 했으나,

중종반정으로 시행되지는 않았다.

이후 양란으로 문란해진 흉배 제도는 숙종 17년(1691), 18년(1692)에 다시 재정비된다.

17c 명·청 교체기라는 특수한 상황을 기점으로 조선의 흉배도 다양한 형태가 등장한다.

먼저, 선학과 공작 흉배가 공존하고 백택·선학·사자 흉배 기록이 있다.

다음은 명 말기에 유행한 한 마리의 새 도안이 도입되고, 청의 영향을 받은 노사 흉배도 등장한다.

선학은 인조 4년, 유순익 출토품에서 확인 되며,

사자 흉배는 신경유 초상에서 확인이 된다.

영조대는 조선 고유 특성이 반영되고, 흉배 제도가 간소화되기 시작한 시기로,

영조 10년(1734) 문관은 날짐승 무관은 길짐승으로 제한되고,

영조 21년(1797) 편찬된 《속대전》에서는 흉배를 9품까지 확대하여,

당상관은 운학(문관)·호표(무관) 당하관은 백학(문관)·웅비(무관)으로 구별했다.

이 시기 이후 도상의 구조가 정형화되는데,

먼저 상단에 긴 구름띠를 배치하고, 하단은 물결·삼산·괴석, 중앙 주문양과 구름이 가득 채워진다.

정조 19년(1795) 《일성록》에는 쌍학과 단학의 기록이 보이며, 문관은 학, 무관은 사자를 사용한다.

또한 도상에 영지·향초잎·진보·산호 등도 간헐적으로 등장하는 경향을 보인다.

고종시기 예복 제도에는 문관의 경우 당상관은 쌍학·당하관은 단학이 사용되며,

무관은 당상관은 쌍호·당하관은 단호를 사용하도록 명문화되었다.

이처럼 종래 사용되던 표범이 아닌 한국 정서와 친숙한 호랑이가 등장하고,

19c 말에는 배경에 청 말기의 영향을 받아, 복잡한 도상이 사라지고 구름만 남는 단순화된 흉배가 나타난다.

왕실 인물이 사용한 흉배는 보라고 하는데,

추후 어진 이야기를 할때 같이 묶어서 설명하겠다.

- 송수진. 「한국과 중국의 흉배 연구」. 국내석사학위논문 이화여자대학교 대학원. 2013. 서울.

- 이지영. 「朝鮮時代 胸背文樣 變化에 관한 考察」. 국내석사학위논문 明知大學校 大學院. 1994. 서울.

- 정혜란. 「중국 흉배와 한국 흉배의 비교 고찰」. 『고문화』 57. 2001. 쪽 211-231.

- 국립민속박물관. 『胸背』. 서울: 한국레이저영상. 2000.

'문화유산' 카테고리의 다른 글

| [경주 석굴암] 석굴암 Ⅱ (7) | 2025.08.03 |

|---|---|

| [경주 석굴암] 석굴암 Ⅰ (10) | 2025.07.27 |

| [불교중앙박물관] 송광사 팔상도2 (4) | 2025.06.15 |

| [불교중앙박물관] 송광사 팔상도 Ⅰ (5) | 2025.06.08 |

| [불교중앙박물관] 송광사 영산회상도 (1) | 2025.06.01 |