※ 이 글은 전시 감상 및 문화유산 기록을 목적으로 작성되었습니다.

사용된 사진은 현장에서 직접 촬영한 이미지이며,

필요한 경우 관련 기관, 단체 또는 공개된 자료를 참고하거나 일부 포함할 수 있습니다.

이 경우, 출처를 반드시 포함하겠습니다.

오늘 알아볼 작품

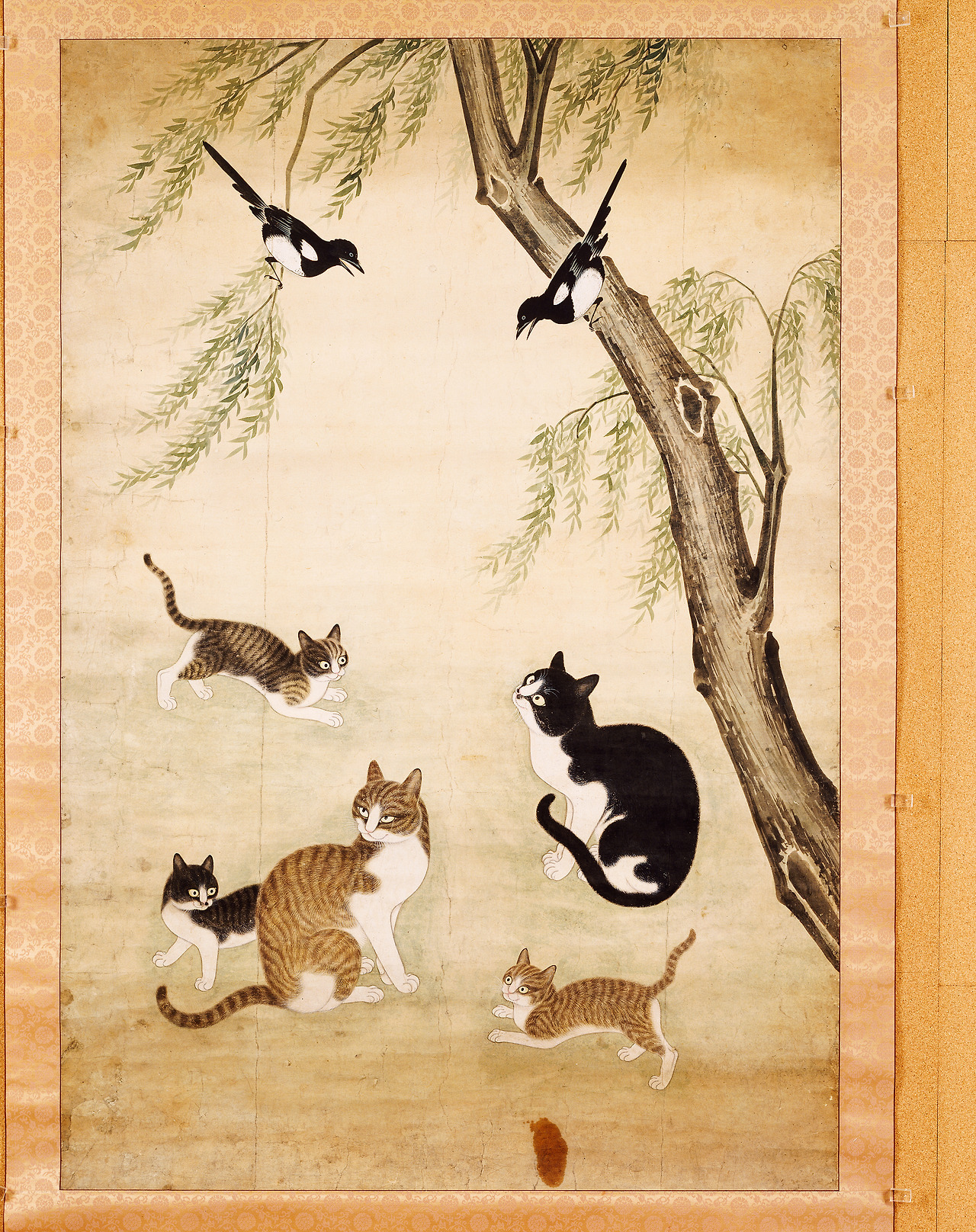

국립중앙박물관 소장 『묘작도』

조선 후기, 고양이 그림을 잘 그렸다고 알려진 변상벽의 작품으로,

목가적이며 평화로운 분위기가 일품으로 조선시대의 미적 감각을 확인 할 수 있습니다.

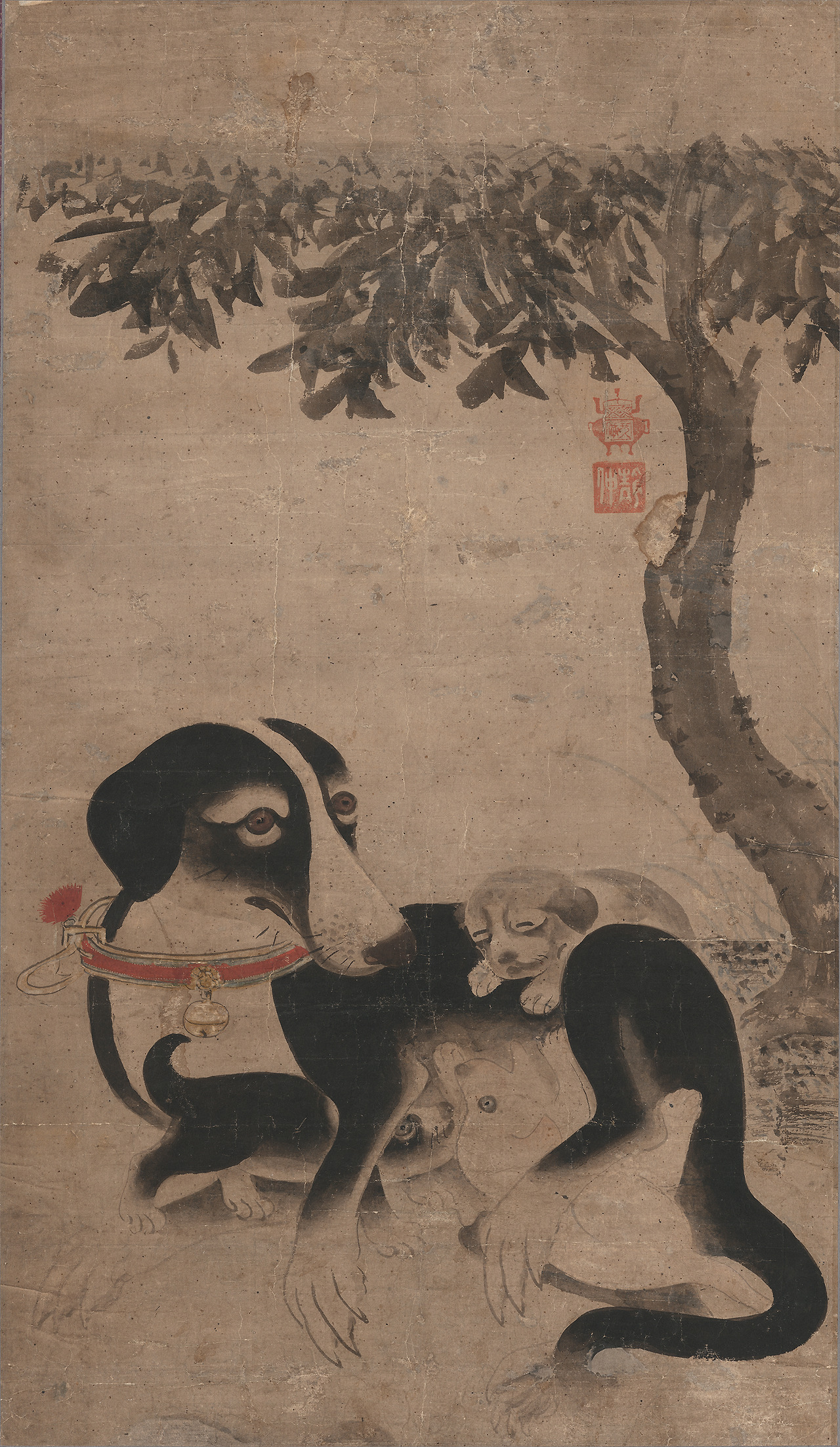

묘작도, 즉 영모화로 불리는 동물 그림은 주로 고양이, 양, 개, 새 등 짐승을 그리는 동물화이다.

동물과 관련된 예술품은 선사 시대부터 존재했고 건국 신화에서도 동물이 등장해 역사적으로 인류와 밀접한 관계가 있다.

그러나 조선시대에 이르면 상대적으로 산수화, 사군자 등에 비해 주목받지 못했지만, 주변에서 흔히 볼 수 있는 소재를 사용했기에 한국의 정서와 감각을 보여주는 데 유리했다.

변상벽은 1773년 어진 제작에 참여한 기록이 있어 18c 후반에 활동한 것으로 추정하는데 고양이, 닭 그림을 잘 그려 '변고양이', '변계'라는 별명이 붙었다.

특히 초상화 제작에서 가장 중요한 정신사조를 영모화에 반영하여 동물이 실제로 살아 움직이는 듯 기운생동하다.

몇 예를 제외하면 견본 형식으로 그렸고 소재는 고양이와 닭을 주제로 한 작품이 대부분인데

고양이의 한자 '猫'가 70살 노인의 耄와 발음이 비슷해 효·가정의 평화와 믿음·장수를 상징하며, 참새는 벼슬을 의미해 출세와 길상의 의미가 있다.

조선시대 고양이는 서로 마주 보거나, 다른 소재와 조화를 이루는 등 한가롭고 평화로운 모습으로 연출된다.

변상벽 그림 중 가장 유명한 묘작도는 세로 93.9cm 가로43cm 견본에 그렸다.

나무·고양이·참새라는 흔한 소재로 한국적 정감을 표현했는데 구도는 이암의 <화조묘구도>와 유사하다.

하단에서 상단까지 비스듬하게 올라가는 고목 최상단에는 나뭇가지와 잎이 있고 참새 6마리가 옹기종기 모여 있다.

중단과 하단에는 서로 마주 보고 대화하는 고양이가 있는데, 중단 고양이는 떨어지지 않기 위해 안간힘을 쓰고 있고 하단 고양이는 유연한 자세로 위를 보고 있다.

고양이의 눈은 전신사조를 반영한 것처럼 생동감이 느껴지고 참새와 고양이는 정교하고 세밀한 필치로 그린 반면 나무는 메마르고 까칠한 질감으로 묘사되었다.

바닥에는 설채법으로 섬세하게 풀을 묘사했다.

중단에는 서결이 있는데 후대에 쓰인 경우도 있어 서결만으로 변상벽의 작품을 판단하기는 어렵다.

- 참고문헌

- 황나현. "조선시대 동물화의 상징성과 조형성에 관한 연구." 국내석사학위논문 弘益大學校 大學院, 2013. 서울

- 권슬기. "조선시대 영모화에 나타난 회화성 연구." 국내석사학위논문 경상대학교 대학원, 2020. 경상남도

- 손병기(Son Byoungki). "和齋 卞相璧의 翎毛花草畵 硏究." 美術史學 -.29 (2015): 135-168.

항상 부족한 글 읽어 주셔서 감사합니다.

틀린 부분 피드백 부탁드립니다.

추가로 궁금한거 있으면 알려주세요.

'문화유산' 카테고리의 다른 글

| [강진 무위사] 아미타여래삼존벽화 + 백의관음도 (0) | 2025.04.13 |

|---|---|

| [통도사 성보 박물관] 예산 대련사 비로자나불 괘불도 (0) | 2025.03.30 |

| [불교중앙박물관] 봉선사 비로자나불삼신 괘불도 (4) | 2025.03.16 |

| [불교중앙박물관] 보광사 대웅보전 감로도 (0) | 2025.03.09 |

| [국립중앙박물관] 진천 영수사 괘불 (6) | 2025.03.02 |